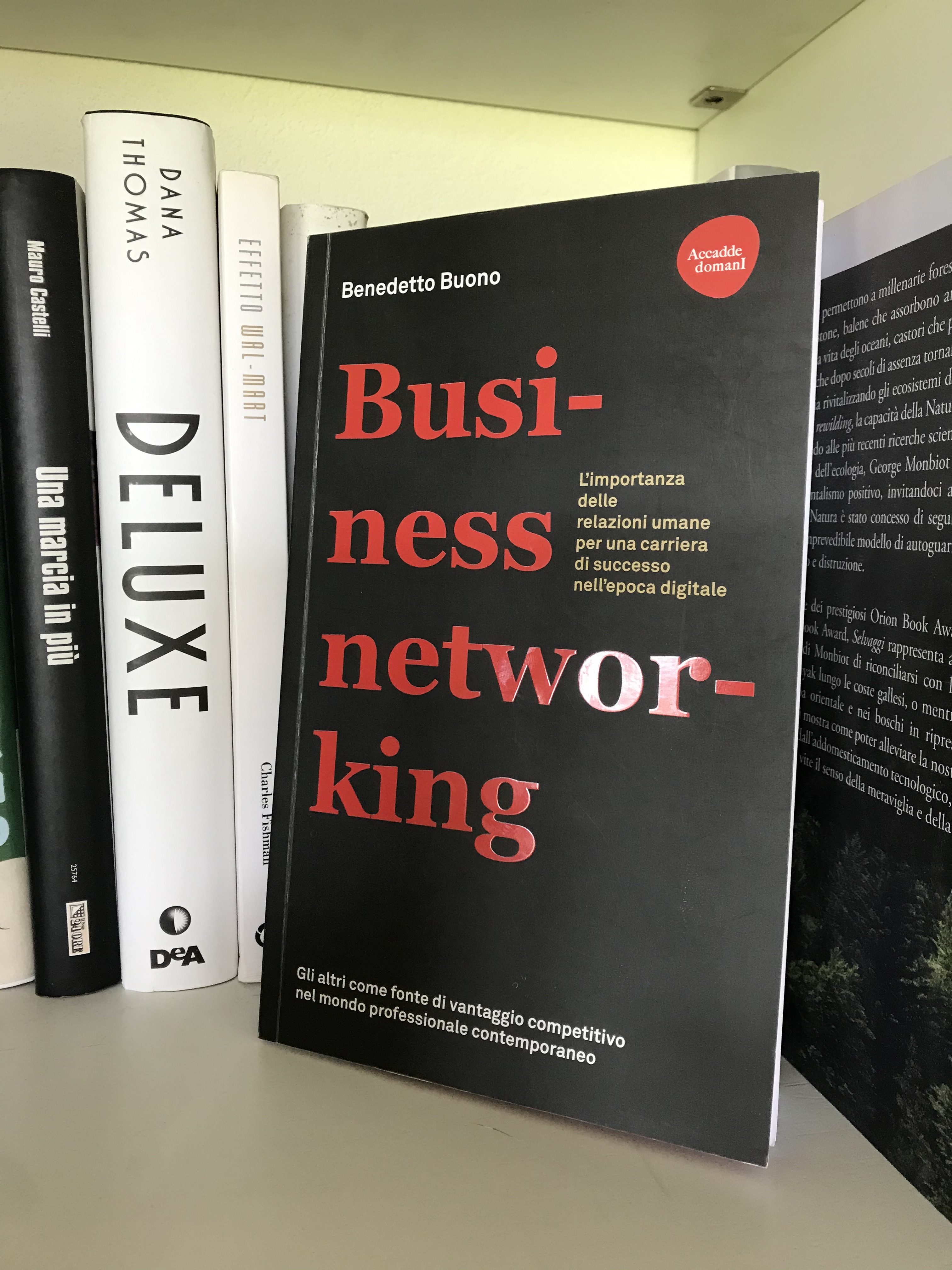

Business Networking (#20/2021)

Nell’epoca digitale è ancora più fondamentale fare leva sulle relazioni umane..

L’apparente spersonalizzazione del digitale, da un lato fornisce notevoli opportunità di espandere la propria rete mentre dall’altro toglie quel contatto umano che era il “core” delle relazioni fisiche.

E’ una vera e propria rivoluzione, in cui è possibile mantenere valori e principi pur sfruttando al massimo le opportunità di social ed internet: siamo sempre noi a poter fare la differenza ed a decidere quando connetterci o disconnetterci, quando trasformare una relazione digitale in una fisica e quanto approfondire una conoscenza acquisita “via cavo”.

Sono le nostre caratteristiche e peculiarità quelle che possono trasformare la nostra rete di contatti per renderla efficace e funzionale a quello che siamo ed alla direzione che vogliamo intraprendere.

Qualità VS quantità, generosità VS utilitarismo, personalizzazione VS massificazione: così si costruisce una rete di valore… che ci arricchisce molto prima come persone che come professionisti.

Un testo concreto che fornisce strumenti utili per la trasformazione del “business networking”: una “meta-competenza” fondamentale da acquisire ma che può muoversi fra digitale e fisico senza perdere la sua umanità..

Miglioramento e competitività: una questione di “feedback”..

Quanto è importante un feedback?

In ambito professionale porsi dei limiti nello scambio di feedback può rallentare la crescita professionale e la produttività di tutti.

Nel corso della storia trasparenza e feedback hanno contribuito ad accelerare l’evoluzione ed in molti casi hanno salvato milioni di persone.

In un mondo in cui il feedback digitale (dato dalla diagnostica, dai dati e dalle loro elaborazioni) sta diventando sempre più importante, è altrettanto importante recuperare il feedback fra le persone… basato su reciproca fiducia ed utilizzato come strumento imprescindibile per il miglioramento.

Creare ambienti aperti ai feedback sarà uno dei fattori chiave della competitività aziendale (indipendentemente dal settore di riferimento).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Negli anni ‘30 volare era molto pericoloso.

La storia dell’aviazione aveva visto i suoi albori solo pochi decenni prima: i velivoli erano ancora poco sicuri ed i passeggeri molto timorosi.

Le autorità mondiali avevano capito molto bene le potenzialità dei voli di linea e l’impatto macro-economico di una mobilità su larga scala: compresero pertanto l’importanza di rendere i voli più sicuri e di spingere le persone a “fidarsi” del trasporto aereo.

Si riunirono a Chicago nel 1944 e stabilirono che da allora qualsiasi incidente aereo, anziché tenuto nascosto, avrebbe dovuto essere segnalato e sottoposto ad indagine.

I feedback sugli incidenti aerei spinsero a migliorare i prodotti, ad implementare standard più elevati e ad intraprendere azioni di miglioramento volte alla risoluzione dei problemi di sicurezza.

I 2100 decessi annui per ogni 10 miliardi di miglia aeree, passarono a pressoché zero nel giro di pochi decenni (fonte: Gapminder/IATA/ICAO).

La convenzione di Chicago dette origine di fatto ad una delle più importanti collaborazioni nella storia dell’umanità, che consentì di migliorare il trasporto aereo e di spostare liberamente persone e merci da una parte all’altra del globo (se oggi siamo in grado di ricevere un pacco entro un giorno è anche grazie a questo “feedback”).

Diagnostica e feedback hanno numerosi effetti macroeconomici non solo relativamente ai trasporti ma all’intera società: servono a rendere gli impianti industriali più produttivi, ad aumentare la sicurezza sul lavoro, a minimizzare gli sprechi e ad avere un mondo più “sostenibile”.

Il feedback “avvicina la realtà” ed anche se a volte può non essere completamente “centrato”, fornisce comunque elementi e spunti di riflessione che possono portare ad intraprendere azioni che vanno nella direzione del miglioramento.

Tutte le evoluzioni nascono da feedback, intesi come evidenze di fatti o circostanze che hanno portato l’uomo a creare, inventare o evolvere qualcosa di già esistente.

Anche i miglioramenti nascono da feedback: sperimento, raccolgo risultati, osservo, analizzo, rielaboro, correggo e miglioro in base ai “feedback”.

Nel mondo professionale i feedback sono ancora qualcosa di poco strutturato: spesso vengono identificati come opinioni non richieste, anziché essere considerati come strumenti utili per la crescita di un gruppo.

Il problema principale è l’interpretazione sbagliata che generalmente si dà al concetto di “feedback”: questo viene spesso identificato come un accusa personale, come una sottolineatura di aspetti che sappiamo di dover correggere ma che tendiamo a nascondere per evitare di “porgere il fianco” a critiche ed obiezioni.

Così facendo si perde però il focus sugli obiettivi reali, concentrando le proprie energie verso una “difesa” anziché direzionarle verso la rielaborazione degli input (dando seguito ad azioni volte al miglioramento).

Come esseri umani ci comportiamo come si comportavano le autorità degli anni ’30: nascondendo le evidenze degli incidenti aerei per non ammettere il problema della scarsa sicurezza (non solo impedendo così la “presa di coscienza” ma anche inibendo la capacità di risoluzione del problema).

Per quanto difficile, riuscire a dare e ricevere feedback è fondamentale…

Il feedback richiede trasparenza e la trasparenza richiede fiducia: per riuscire ad accettare un feedback devo avere fiducia nella persona che me lo dà… (mentre per riuscire a darlo devo essere sicuro che la persona che ho di fronte si fidi a tal punto da essere sufficientemente “ricettivo”).

Quando in un ambiente di lavoro c’è fiducia, il feedback cambia di significato e da “opinione non richiesta” diventa strumento per correggere la propria bussola (e quella degli altri).

Gli obiettivi sono sempre meno raggiungibili individualmente, il gioco di squadra è sempre più importante e riuscire a scambiarsi opinioni sul proprio modo di operare è sempre più necessario per remare nella stessa direzione, rendere il viaggio più piacevole ed essere sicuri di arrivare al traguardo.

In conclusione

Il feedback dovrebbe essere uno strumento per migliorare e non un giudizio fine a se stesso.

Quando le persone entrano in competizione malsana fra di loro, evitando di scambiarsi feedback, rinunciano a migliorare le proprie prestazioni e quelle degli altri.

La condizione di base per un feedback costruttivo è un ambiente sano dove la competizione è finalizzata al miglioramento di se stessi e del gruppo di cui si fa parte.

Capire che lo scopo è migliorare se stessi e non quello di vedere screditata la propria professionalità, aiuta ad essere più ricettivi nei confronti di quello che ci viene detto.

Dal momento che lavoriamo con gli altri, dare feedback aiuta il nostro gruppo a migliorare: se migliora la persona che lavora a fianco a me, è molto probabile che questa riesca a darmi una mano innescando un circolo di feedback e miglioramento che porta ad un risultato collettivo qualitativamente superiore.

Aziende e società dovranno investire sempre più energie per creare e sostenere una cultura aperta al feedback (qualcuno oltreoceano lo sta già facendo da decenni).

La cultura individualista non è più sostenibile (né competitiva): non porta risultati ma porta ad chiusura mentale… e la “chiusura”, in un mondo aperto e globalizzato porta appunto a “chiudere” i battenti prematuramente.

Investire nell’ambiente, creare una squadra, una visione ed un traguardo a cui tutti devono puntare è il primo obiettivo per rendere il mondo del lavoro aperto ai feedback (e quindi al miglioramento ed alla competitività).

Benché poco monetizzabile nel breve termine (l’aviazione ha impiegato qualche decennio per coglierne i risultati), questo è uno degli investimenti a più alto valore aggiunto nel lungo termine.. nonché uno dei pochi in grado di garantire un vantaggio competitivo tale da consentire di far fronte a cicli di crisi economica sempre più frequenti.

Fiducia equivale a denaro

“Fiducia equivale a denaro”..

La maggioranza del valore di mercato delle società globali è connesso ai beni intangibili (persone, marchio e proprietà intellettuale)*.

I dipendenti sono un asset fondamentale sia per il loro lavoro che per la loro capacità di influenzare il brand (frutto di quello che i clienti interni ed esterni pensano dell’azienda).

Le stesse persone sono quelle che contribuiscono significativamente a creare “la proprietà intellettuale” (ovvero brevetti, invenzioni, contenuti tecnologici, nuovi prodotti etc.).

In base allo studio che attribuisce l’80% del valore di un’azienda a questi 3 fattori, è evidente come agire sulle persone dia un effetto leva importante per massimizzare i risultati di un’organizzazione e generare profitti.

“Agire sulle persone” significa assecondarne esigenze e caratteristiche, costruendo un ambiente professionale orientato alla reciproca fiducia (condizione minima per far sentire le maestranze a proprio agio e poterne sfruttare appieno le potenzialità).

Creare fiducia genera pertanto una competitività (e quindi, in definitiva, “denaro”).

*Fonte: Company culture di Alessandro Rimassa

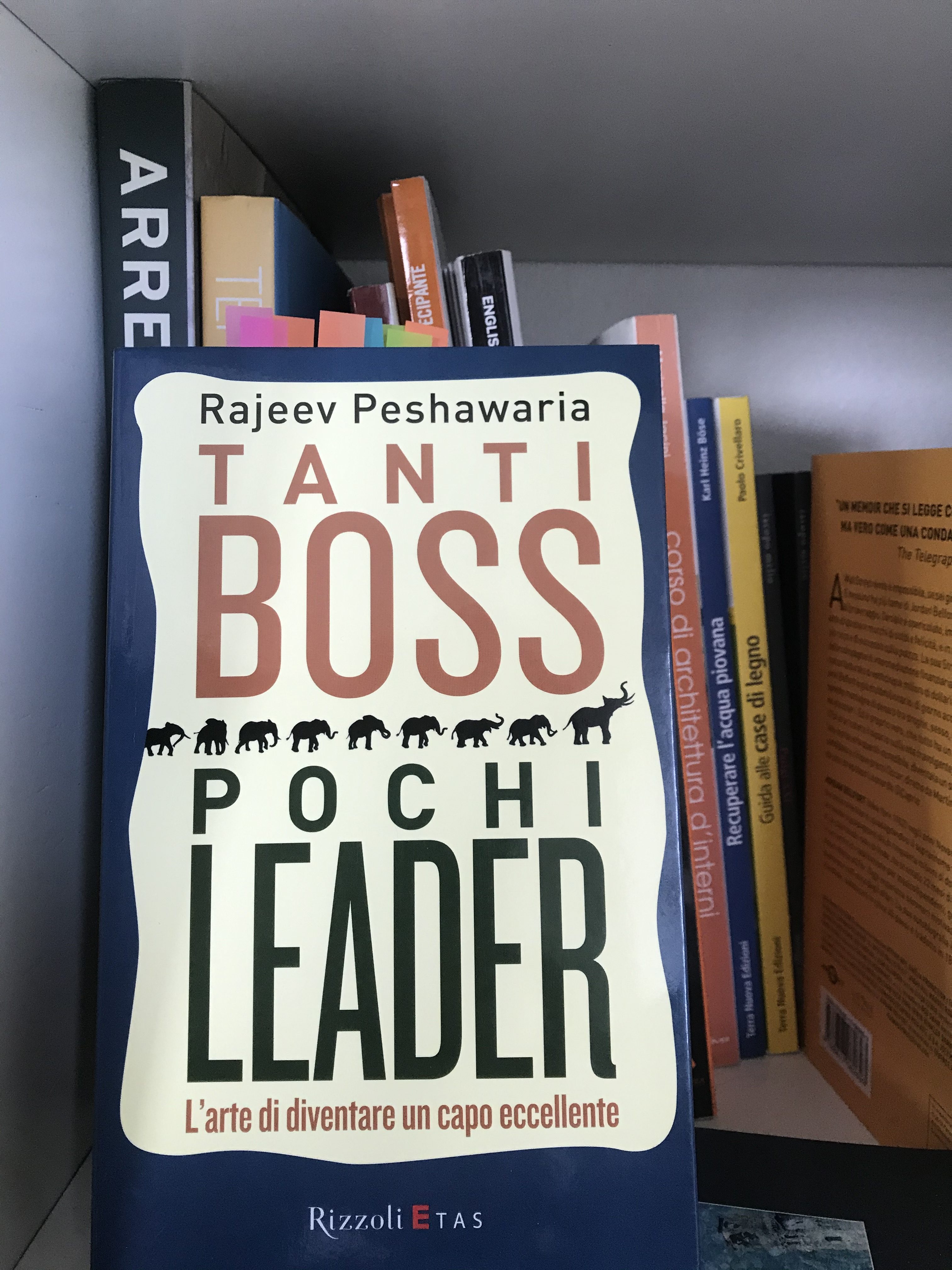

Tanti Boss, pochi Leader (#19/2021)

di Ranjeev Peshawaria pag. 226 28 Marzo 2021

La crisi di questo periodo è causa e conseguenza della mancanza di persone in grado di prendersi cura degli altri e di costituire un punto stabile di riferimento.

Il leader è per l’appunto qualcuno che si prende cura, che ha una visione e che riesce a renderla fruibile e desiderabile per tutti: qualcuno in grado di ispirare e di generare fiducia indipendentemente dal proprio ruolo.

Essere leader non è un titolo ma una attitudine che bisogna volere… è qualcosa di profondamente diverso da un ruolo manageriale: comporta un assunzione di responsabilità a cui non tutti sono pronti.

Ci sono “molti boss e pochi leader” perché tanti vogliono ricoprire ruoli apicali ma pochi vogliono essere leader: hanno le competenze per fare il manager ma non le caratteristiche per essere un leader.

La leadership, che dovrebbe essere una condizione necessaria per accedere a ruoli apicali, è molto spesso un gap che la maggior parte delle persone non vuole intimamente colmare.

Perché?

Perché la managerialità comporta molti sacrifici ma promette di portare “molti onori”.. la leadership comporta molto invece spesso più oneri che onori (facendone pertanto una cosa “per molti ma non per tutti”)

Fai uno “Staff” meeting o uno “Stuff” meeting?

Come fare pulizia delle (troppe) riunioni? La maggior parte di noi ha l’agenda piena di riunioni: plenarie di 20 persone spesso lunghe come un conclave… (con la differenza che oltre a non decidere chi sarà il nuovo papa, spesso si fa fatica a fare un riassunto con un piano di azioni ben definito)

Una riunione di un’ora estesa a 20 persone crea una quantità di energia impiegata pari a 20 ore (la metà di una settimana lavorativa di una persona).

Ne vale la pena? Possiamo farne a meno? Possiamo gestire problemi ed azioni in modo più efficiente?

La risposta non è univoca ma spesso è affermativa.

E nella maggior parte dei casi per fare “pulizia della propria agenda”, liberando tempo ed energie per sé e per gli altri, è sufficiente fare (e farsi) qualche domanda..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Staff vuol dire gruppo mentre Stuff significa “roba”..

Spesso gli “staff meetings” sono “stuff meetings”: pieni di “roba” che eccede gli scopi stessi delle riunioni e che costituisce una grande perdita di tempo (moltiplicata per tutti i partecipanti).

A meno che il meeting non sia un’informativa finalizzata ad allineare un gruppo di persone (ma se non siete un VP o un CEO è difficile che questo avvenga), ci sono alcuni elementi che rendono uno “staff meeting” uno “stuff meeting”:

– La durata eccessiva

– I troppi partecipanti

– La mancanza di un’agenda con punti chiari e (magari) tempificati

– La mancanza di “sostanza” (o di azioni assegnate con responsabilità precise)

Un meeting è come un post: dovrebbe sempre trovare una risposta alla domanda… “e allora?!?”.

Se non è così è probabile che si tratti di uno “stuff meeting”… decisamente desueto in un’epoca di “minimalismo”, velocità ed efficienza.

Un fenomeno troppo diffuso..

Spesso siamo spettatori passivi di meeting esageratamente lunghi e che sommati insieme si prolungano dalle 8 di mattina alle 19 di sera (od oltre, a seconda dei fusi orari).

Abbiamo agende in cui trovare un “buco” diventa difficile quanto trovare un ago in un pagliaio… e questo per 50 settimane l’anno..

Complice la tecnologia, il lavoro da remoto ha accentuato questo fenomeno, levandoci le pause caffè fra un meeting e l’altro e costringendoci a compattare ed addensare ancora di più le nostre agende.

Quando si hanno riunioni senza soluzione di continuità è difficile rendersi persino conto di quanto tempo perdiamo in ciò che potrebbe essere semplificato.

L’effetto è come quello che si ha quando abbiamo a disposizione una macchina su una strada dritta e ci viene detto di guidare più velocemente possibile: siamo talmente impegnati nella missione che difficilmente ci fermiamo per chiederci se non ci siano scorciatoie a portata di mano..

Per efficientare un processo ormai da troppo tempo indirizzato su binari prestabiliti (tanto da considerare il fenomeno delle troppe riunioni come “normale”), è sufficiente cominciare a chiedersi “cosa producono” le nostre riunioni, misurando il livello di energia che assorbono in rapporto ai risultati che otteniamo e cominciando a declinare gli inviti..

Come fare?

Per riappropriarsi di un po’ di tempo utile per “lavorare” (visto che le riunioni sono “parte del lavoro” ma non dovrebbero essere “il lavoro”), è necessario capire di cosa si può fare a meno.

Visto che la maggior parte degli appuntamenti sono organizzati dagli altri, un ottimo modo per “evitarli” è fare qualche domanda più approfondita sulle ragioni del “gradito” invito..

Se l’organizzatore non è un capo diretto (o se lo è ma è sufficientemente “smart”), si può “sfidarlo” con delle domande per capire (e fargli capire) se la nostra presenza è strettamente necessaria o meno.

Generalmente chi organizza si basa su assunzioni deboli e molto spesso estende la riunione oltre il dovuto (sia in termini di partecipanti che di durata).

Per una riunione efficace, un’agenda con argomenti ed azioni dovrebbe essere un prerequisito.

Dal momento che nella maggior parte dei casi non è presente (quante delle vostre riunioni in calendario ha una lista di punti nel corpo dell’invito?), la prima cosa da fare è quella di farne esplicita richiesta.

Spesso possiamo salvarci dagli “stuff meeting”, semplicemente facendo domande a chi li organizza:

– Quali sono i punti di discussione?

– Chi è coinvolto e perché?

– Sono realmente utile/richiesto? Il mio contributo è fondamentale?

– Ci sono azioni per me? Se sì, quali?

Chiedere se ci sono punti che prevedono il nostro coinvolgimento spinge l’organizzatore farsi qualche domanda in più e lo costringe ad esplicitare i contenuti della riunione, consentendoci peraltro di preparare eventuali risposte che vanno a guadagno di tempo per tutti.

Per esperienza, nella maggior parte dei casi gli organizzatori hanno un’idea generale del “tema”, ma poca chiarezza su modalità, tempistiche, dettagli e “progettualità” sulle interazioni fra i partecipanti.

Richiedere all’organizzatore di fare mente locale e riflettere su quello che sta facendo anziché accettare passivamente di essere “inseriti in un loop” che riempie le caselle del nostro Outlook, aiuta tutti a semplificare e ad essere più efficienti.

Chi organizza una riunione è pigro e tendenzialmente poco empatico: non capisce che quell’ora che sottrae alle persone che invita è un ottavo delle ore lavorative di un professionista (moltiplicate per tutte le persone che partecipano).

Mettere una riunione in calendario è un lavoro di 3 minuti in cui l’atto di invitare 5 o 30 persone richiede lo stesso impegno in termini di tempo (perché per aggiungere un partecipante bastano uno o due secondi).

L’ideale sarebbe sostituire Outlook con un programma che costringe chi chiama una riunione ad aspettare un determinato tempo prima di poter inserire un altro partecipante… (magari allungando ulteriormente il tempo necessario via via che si aggiunge un partecipante.. in modo che per estendere il meeting a 20 persone sia necessario spendere almeno mezz’ora del proprio tempo).

In assenza di un metodo così strutturato (che sicuramente libererebbe almeno del 50% delle nostre agende), fare domande all’organizzatore è di gran lunga la cosa più semplice.

Se l’organizzatore non riesce a riassumere concretamente ed a sviluppare “l’evento” che sta organizzando, allora non se la prenderà troppo nell’eventualità di un nostro “gentile” rifiuto…

In conclusione:

Per liberare l’agenda è sufficiente fare qualche domanda a chi deliberatamente ci ha deciso di sottrarci del tempo prezioso (e magari non ne è pienamente cosciente).

Spesso per risolvere i problemi è sufficiente una chiamata vis a vis o al massimo coinvolgendo due o tre persone alla volta: la necessità di riunioni plenarie con un grado di partecipazione attiva prossimo allo zero serve solo a mitigare un’incapacità di comunicazione che gli strumenti informatici hanno contribuito ad accentuare.

Indipendentemente dal livello di complessità del proprio lavoro, salvo rari casi, il problema che abbiamo è più dovuto alla nostra incapacità di parlare l’uno con l’altro piuttosto che alle difficoltà operative.

La tecnologia in questo non aiuta perché semplifica talmente tanto le operazioni di “organizzazione” dei meetings, da rendere molto più facile inviare un Outlook piuttosto che alzare il telefono e cercare una soluzione più rapida.

Cosa succederebbe se non avessimo a disposizione tutta questa “accessibilità” o se per organizzare una riunione fosse necessaria mezza giornata di lavoro preparativo? Siamo sicuri che la organizzeremo lo stesso? O troveremo vie più semplici per risolvere?

Se foste un imprenditore, paghereste 20 persone per stare un’ora in riunione compicciando poco o niente?

P.s: ognuno di noi è un organizzatore di riunioni: oltre a leggere questo articolo come “spettatore”, provate a ribaltare la prospettiva e prima di organizzare una riunione ponetevi le domande che fareste da interlocutore… vi stupirete di scoprire come nonostante la vostra intelligenza, spesso organizziate eventi e riunioni in modo automatico, creando un eccesso di entropia e partecipanti che nel lungo termine influisce negativamente sulla vostra credibilità nei confronti del gruppo che gestite o dei colleghi con cui lavorate.

Organizzare riunioni efficaci crea tempo per le persone e porta maggiori risultati per l’organizzazione (che paga ogni ora di riunione come se fosse un’ora lavorata).

Efficientare le riunioni rende pertanto le persone più produttive, libera tempo per fare altre cose e genera vantaggi per tutti (e molto meno stress a fine giornata)

POST post..

C’è uno strano pregiudizio che ci spinge a riempirsi di riunioni: l’ambiente in cui lavoriamo associa all’agenda piena un segnale di efficienza ed impegno…. Spesso però chi non riesce a liberare l’agenda e trovare anche il tempo di “lavorare” o essere più produttivo è in realtà meno efficiente di chi sembra apparentemente “scarico”..

Il cervello (che è lo strumento che utilizziamo per lavorare), deve avere tempo e spazio sia per “spremere le meningi” che per rilasciarle per prendere ossigeno: un ciclo di riunioni che dura 9 ore serve solo a stressarlo ed a comprimerlo… tenendo l’organo sempre sotto sforzo senza consentirgli il ciclo vitale di “ossigenazione”.

Partecipare costantemente alle riunioni è come contrarre costantemente un muscolo: col risultato che a fine giornata si è accumulato acido lattico che difficilmente consentirà di fare uno sprint nel giorno successivo..

Cosa vogliamo lasciare? Per cosa vorremmo essere ricordati professionalmente?

L’importanza del “necrologio” professionale per settare i propri obiettivi.

Si legge spesso di quanto sia importante e fondamentale stabilire il proprio “purpose” ovvero lo scopo ultimo del nostro operato.

Come si fa a settare efficacemente un purpose dal momento che questo può essere fortemente condizionato dall’ambiente in cui operiamo e dalle aspettative altrui?

Un metodo efficace è pensare al nostro “necrologio” professionale ovvero al motivo per cui vorremmo essere “ricordati”…

Può sembrare bizzarro ma quando si cerca di pensare al proprio “purpose” in questa accezione, tutti i condizionamenti esterni assumono una prospettiva più realistica… consentendo di riconsiderare gli obiettivi in modo più funzionale alle proprie caratteristiche e volontà.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Scrivere in anticipo il nostro necrologio professionale (pensando ai nostri collaboratori, colleghi o stakeholders più stretti), è un metodo incredibilmente valido per trovare il purpose che più si avvicina davvero alla nostra personalità.

Perché il necrologio?

Quando stabiliamo gli obiettivi non pensando che potremmo lasciare il pianeta terra, i risultati sono fortemente condizionati dall’ambiente esterno.

E’ un dato di fatto che i giudizi degli altri influiscano enormemente sulle nostre capacità analitiche e l’effetto è talmente impattante che spesso influisce non solo su quello che “pensiamo di voler fare” ma anche sulle nostre capacità.

Se scrivete un post su Linkedin e ricevete solo pochi “apprezzamenti”, siete subito portati a pensare di aver scritto cose poco interessanti (cosa non realistica visto che i “like” sono spesso frutto di algoritmi che poco hanno a che fare con i vostri contenuti).

E se un algoritmo può influenzare la nostra percezione, possiamo facilmente immaginare il condizionamento che le persone fisiche possano avere sulla nostra vita privata e professionale.

Quando definiamo i nostri target, pensiamo ingenuamente di farlo a prescindere dagli altri… ma il condizionamento è talmente forte che la maggior parte delle persone “normali” è portata a modificare inconsciamente i propri “obiettivi”.

Il fatto di voler inserire fra gli obiettivi più prestigiosi una macchina aziendale ed un posto riservato, è spesso frutto del condizionamento di una società che associa a questi due elementi uno “status symbol” (dal punto di vista “globale” poco cambia se la macchina è di proprietà o se il posto è in condivisione con altre persone).

Per provare a sfuggire a questo effetto (e capire se quello che vogliamo ottenere è una Mercedes o un po’ di considerazione da parte di altri esseri umani), può aiutare pensare al proprio “necrologio” ovvero a quello che vorremmo lasciare ai posteri.

Quando pensiamo alla nostra “mortalità”, ogni cosa subisce un forte ridimensionamento (in primis il giudizio delle persone che non sono nella nostra cerchia ristretta ma che tanto condizionano le scelte personali e professionali).

Se facciamo lo sforzo di scrivere in anticipo un “necrologio” professionale, possiamo realmente chiederci il motivo per cui vorremmo essere ricordati e da chi: cosa che ci avvicina maggiormente al nostro vero “purpose”.

La cosa più democratica del mondo ci costringe ad entrare in connessione con la parte più intima della risposta alla domanda: “Quali sono i nostri obiettivi reali?”, “Per cosa vogliamo essere ricordati?”

Vogliamo davvero essere ricordati come “uno dei più grandi dirigenti dell’azienda tal dei tali?”

O vorremmo essere ricordati per l’impatto profondo che abbiamo lasciato nelle persone o nella vita dei nostri collaboratori?

Quale può essere la prospettiva migliore? Creare valore per gli azionisti, avere una poltrona in pelle umana o lasciare un segno indelebile nelle persone che hanno lavorato con noi?

Ad una prima analisi superficiale del proprio purpose molte persone, preferirebbero una Mercedes…

Ma pensando a quante “Mercedes” sono rimaste nelle tombe dei più grandi re della storia (di cui a stento riusciamo a ricordare il nome), è probabile che molti siano portati a riflettere maggiormente sul motivo per cui vorrebbero essere ricordati “professionalmente”.

E’ probabile che la maggior parte di noi convenga col fatto che “avere un impatto significativo sulle persone con cui quotidianamente si collabora”, sia di gran lunga preferibile ad ogni suppellettile che dura per il tempo di un cambio organizzativo.

Il purpose dovrebbe essere settato in relazione al lascito ed a quello che realmente conta… cosa che molto probabilmente spinge a pensare a “come fare la differenza e creare un impatto duraturo” piuttosto che ad accumulare compulsivamente targhe di plastica, poltrone acquistabili su Amazon o una collezione di uffici vuoti con pareti di cartongesso.

In conclusione

Pensare al proprio necrologio professionale (e personale), aiuta ad entrare in connessione con la parte più intima del proprio obiettivo ultimo: costringe a cambiare prospettiva ed a settare le proprie priorità in modo differente, seguendo il “purpose” che maggiormente si adatta al proprio modo di essere ed avvicinandosi alle proprie reali propensioni e volontà.

Non vedere il necrologio come un tabù ma come un’occasione per riflettere sul proprio “scopo” più profondo, aiuta a cristallizzarlo, a renderlo “significativo” e più facilmente raggiungibile.

Quando si toglie quello che non serve rimane l’essenziale: un esercizio di priorità che porta a semplificare enormemente la definizione del nostro fine ultimo, a ritrovarne il senso ed a metterci più facilmente in quello stato di “flow” che generalmente si realizza proprio quando riusciamo a concentrarci su ciò che veramente conta (una Mercedes?!?).

8 secondi (#18/2021)

di Lisa Iotti pag. 242 17 Marzo 2021

Secondo Apple, un utente medio sblocca ed usa il suo Iphone circa 80 volte al giorno (toccandolo mediamente circa 2600 volte).

Una ricerca della Tate Gallery di Londra riporta come il tempo di permanenza davanti ad un’opera d’arte si sia ridotto ad 8 secondi: 8 secondi sono la nostra nuova curva di attenzione abituale..

Nell’attuale “era di iper-connessione” siamo più distratti, con memorie a breve termine più fallaci e con una capacità di attenzione notevolmente ridotta.

Il web, i social ed internet fanno il resto…. basandosi su un’architettura progettata per aumentare “l’engagement” ed il tempo di permanenza “online”.

La nostra vita a portata di clic è diventata comoda…ma la comodità è “tutta destinazione e niente viaggio”.

Un testo sulle nuove “dipendenze”… che spinge a riflettere su come ci siamo inconsapevolmente asserviti alla tecnologia (già prima che “smartworking” e lavoro da remoto facessero il resto) e su come fare per ricreare spazi per le relazioni vere… possibilmente in assenza di smartphones..

Un leader non crea seguaci, crea altri leader

Si può avere un ruolo di executive, di Vice President e persino di amministratore delegato….

…ma un manager che non ha un piano per far crescere le persone e sviluppare un “numero due” che sia più bravo di lui, rinuncia in partenza ad uno degli obiettivi più ambizioni e significativi a cui assoggettare il proprio talento.

Creare altri leader dovrebbe essere il pre-requisito minimo dietro ad un ruolo “Chief”.

Chi non lo fa può diventare il “migliore C-Level che l’azienda abbia mai avuto”, aumentare il fatturato del 10% o far crescere il valore di un’azione.. ma rimarrà intrappolato nel proprio ruolo senza svolgerlo al meglio.

D’altronde creare altri leader fa parte della “visione” (qualcosa di difficilmente misurabile ma notevolmente più importante)

E cosa è la leadership senza “visione”?

Clima come evitare un disastro (#17/2021)

Di Bill Gates pag. 396 14 Marzo 2021

Il cambiamento climatico è influenzato solo minimamente da plastica ed automobili: il 30% delle cause è costituito dalle emissioni indotte dall’industria del cemento e la maggior parte delle convinzioni diffuse sul tema è fuorviante.

Che si parli di clima, di covid19, di crisi globale o di scenari apocalittici di mercato, per avere un’idea chiara dei problemi (e potervi porre rimedio) è necessario:

– Mettere in discussione quello che si crede di sapere

– Acquisire una visione “globale” dei fenomeni (che tenga conto degli impatti di ciò che va oltre la “nostra porta”)

– Usare la tecnologia per la raccolta dati e l’individuazione delle azioni maggiormente efficaci per la risoluzione

– Ottenere la collaborazione di tutte le parti in gioco

Questi quattro passaggi sono fondamentali in relazione a tutte le sfide che richiedono “maggiore sostenibilità” e che necessitano di un approccio “sistemico” da parte di governi, organizzazioni, aziende ed individui.

Un libro interessante che scardina i maggiori luoghi comuni e che contiene riflessioni profonde su un futuro ormai alle porte.

Le competenze “soft” e quello che non sanno fare i robot (almeno per ora..)

Perché il valore delle soft skills è in aumento rispetto a quello delle hard skills?!? Le “competenze morbide” sono spesso associate all’innovazione e ad un “futuro” digitale: stanno acquisendo un importanza crescente perché coprono zone difficilmente accessibili ai robot (almeno per il momento) Svilupparle vuol dire aumentare la propria “employability” ovvero la capacità di stare sul mercato del lavoro senza farsi soffiare il posto da un BOT..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osservando le ultime tendenze di chi getta costantemente uno sguardo al “futuro”, non si può fare a meno di notare il marcato accento che viene posto sulle “soft skills” (competenze “morbide”).

Perchè?

Le competenze morbide sono così definite perché meno specialistiche, più trasversali e tendenzialmente più vicine alle caratteristiche personali che all’apprendimento: anche se si possono acquisire, sono in buona parte attribuibili al patrimonio “genetico” di ciascuno di noi ed alla nostra appartenenza al genere “umano”.

Particolarmente sviluppate in età pre-adolescenziale, alcune di queste tendiamo a perderle nel corso della vita, modificandole in base all’educazione ricevuta, agli ambienti che frequentiamo ed al nostro grado di “permeabilità” verso i fattori esterni.

Le competenze “rigide” (hard skills) sono invece più riconducibili all’atto di imparare vero e proprio: leggo un manuale di fai date ed apprendo ad avvitare, forare, serrare etc… poi mi specializzo e divento un falegname, un fabbro, un dentista o un carrozziere.

Nel corso dell’evoluzione le “hard skills” sono diventate più complesse e siamo passati dall’assemblare stecchi di legno e pezzi di roccia a montare rubinetti, progettare mezzi di locomozione, manutenere elettrodomestici o costruire robot che prendono ordini dalla nostra voce.

Volendo semplificare, potremmo dire che le “hard skills” sono a grandi linee quelle che potremmo condensare in un manuale, un tutorial od un supporto informatico mentre le soft skills sono invece più legate al comportamento ed al “modo di fare le cose”.

In migliaia di anni di storia (ed in un paio di secoli di era industriale) ci siamo concentrati molto sulle hard skills… cosa che ci ha consentito di fare passi da gigante nello stile di vita e nel nostro percorso evolutivo.

L’accelerazione digitale ha alzato ulteriormente il tiro, creando le premesse affinché tutte le operazioni “hard” siano svolte automaticamente da robot.

E’ così che nel giro di pochi anni tutte le operazioni catalogabili ed inseribili in manuali più o meno complessi stanno diventando appannaggio di macchine opportunamente istruite ed in grado di “imparare” ad una velocità a cui il genere umano già oggi non è in grado nemmeno di avvicinarsi.

Il genere umano, non potendo evidentemente competere in nessun modo nelle “hard skills”, deve pertanto tornare a sviluppare quelle capacità di cui madre natura lo ha dotato…. concentrandosi sulle soft skills ed orientandosi verso l’acquisizione o il miglioramento di quelle competenze che i robot non saranno in grado di acquisire altrettanto velocemente.

Le macchine ci hanno sostituito e ci sostituiranno in gran parte delle mansioni e dei lavori “automatici” (più o meno complicati ma che sono comunque “hard”): faranno consegne, porteranno a spasso bimbi ed anziani, ci assisteranno ed arriveranno a fare anche un ottimo caffè napoletano…

Sapranno fare di tutto ma difficilmente riusciranno ad acquisire la capacità di ascoltare empaticamente, di replicare l’esperienza umana (fatta dalle miriade di combinazione dei 5 sensi), di rielaborare criticamente le informazioni per potersi “correggere”, di capire profondamente ciò che sta alla base delle emozioni di un individuo o di sostituire la comprensione che un essere umano può dare ad un altro.

La negoziazione, la comunicazione, l’arte, il networking, il teamworking, le risate e la creatività implicano una complessità che la natura ha plasmato nell’uomo in centinaia di migliaia di anni… e che sottende competenze “morbide” difficilmente ripetibili ..

Per questo motivo l’umanità trova il suo senso nelle “soft skills”: lontane dalla sfera di influenza di un’intelligenza (quella artificiale) molto “hard” e poco “contestuale”.

Le competenze “morbide” acquisteranno sempre più importanza… perché saranno le uniche che ci metteranno in condizioni di lavorare in un campo non accessibile ai robot… almeno per un po’..